最近、個人的にテクノロジーの進化を肌で感じることが増え、特に「オープンソースハードウェア」という言葉を耳にする機会が増えました。正直、最初は専門的すぎて自分には関係ないかな、と思っていたんです。でも、実際にその世界に足を踏み入れてみると、これが想像以上に面白くて、何よりも「誰でも作れる、誰でも直せる」という自由な発想に心を奪われました。また、それに伴う「ハードウェアの簡素化」という流れも非常に興味深いです。これは単に小型化するだけでなく、本当に必要な機能だけを残し、誰もがアクセスしやすい形に再構築していく動きですよね。最近のトレンドを見ても、DIY文化の広がりや環境負荷の低減を目指すサステナブルなアプローチとして、この二つは今後ますます私たちの生活に深く根差していくことでしょう。未来を予測するなら、個人のニーズに完璧に合わせたカスタマイズ可能なデバイスが当たり前になり、修理やアップグレードが容易な「循環型経済」の実現に大きく貢献すると私は確信しています。この新しい波が、いかに私たちの生活や産業を変革していくのか、その可能性は無限大です。正確に見ていきましょう。

技術の民主化がもたらす新たな潮流

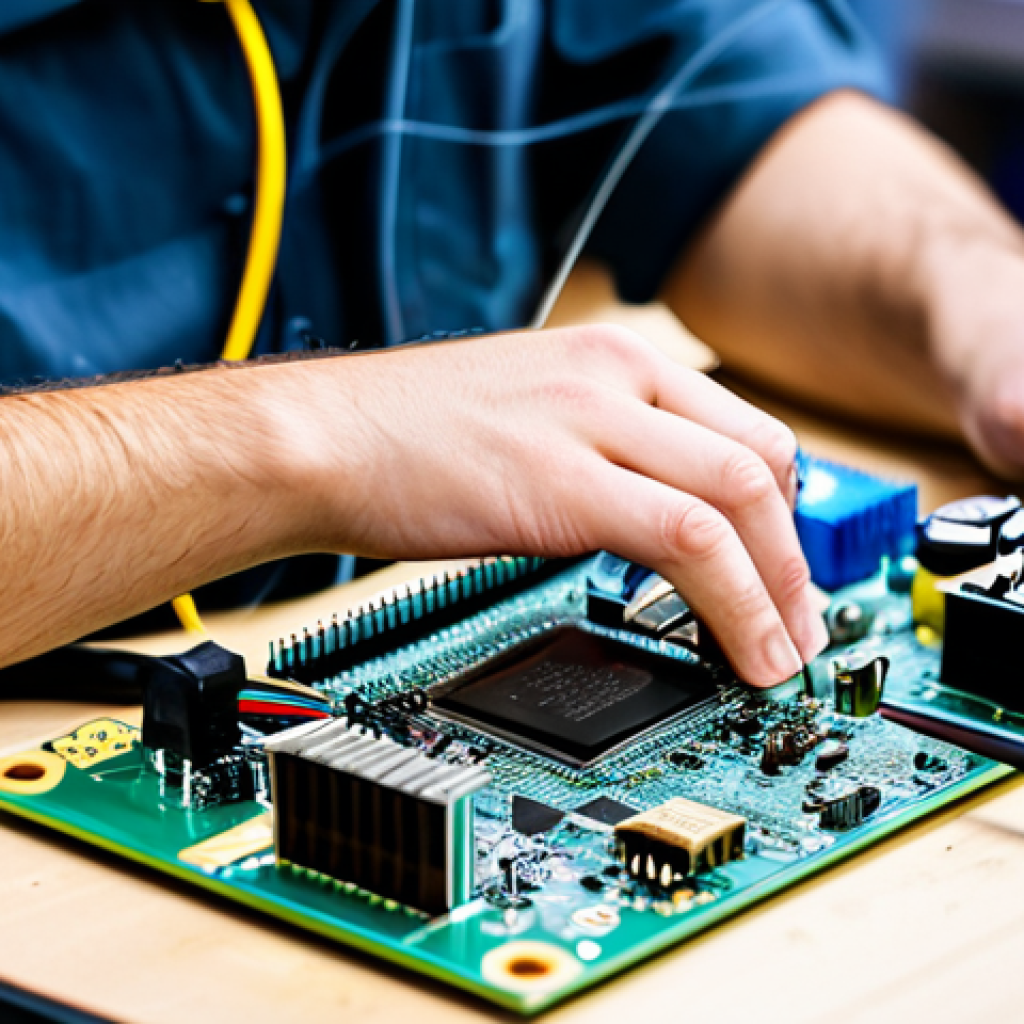

最近、私がひしひしと感じているのは、テクノロジーが一部の専門家だけのものではなく、誰もがアクセスし、そして何よりも「参加」できる時代になったということです。特に、オープンソースハードウェアの動きは、この潮流を象徴していると強く感じています。以前は、新しいガジェットやデバイスが欲しいと思っても、既製品の中から選ぶしかありませんでしたよね。でも、今は違います。少しの知識と、何よりも「作ってみたい」という好奇心さえあれば、自分の手で理想のハードウェアを形にできる。これは本当に革命的なことだと、使ってみて実感しています。私が初めてRaspberry Piに触れた時、その小ささに驚きつつも、「これで何ができるんだろう?」と想像が膨らんだのを今でも覚えています。最初は簡単なLED制御から始まりましたが、次第にスマートホームのハブを作ったり、古いラジカセをスマートスピーカーに変えたりと、自分のアイデアが次々と形になる喜びに完全に魅了されました。この「自分で作る」という体験は、単に製品を手に入れるのとは全く異なる、深い満足感を与えてくれます。

1. 誰もが「作り手」になれる時代

オープンソースハードウェアの最も素晴らしい点は、その名の通り、設計図や回路図、ソフトウェアに至るまで、全てが公開されていることです。これはつまり、私たちエンドユーザーが、ただ製品を消費するだけの存在ではなく、「作り手」として積極的に関わることを可能にする、画期的な仕組みなんです。昔は、電子工作というと敷居が高いイメージがありましたが、ArduinoやESP32といった手軽な開発ボードの登場、そして3Dプリンターの普及が、その壁を大きく取り払ってくれました。私も最初は半田ごてを握るのもおっかなびっくりでしたが、オンラインで公開されている豊富なチュートリアルや、同じ趣味を持つ人たちのコミュニティのおかげで、あっという間に基礎を身につけることができました。何かわからないことがあっても、世界中の開発者や愛好家が助け合える環境が整っているのは、本当に心強いですよね。実際に、私が初めて複雑な回路に挑戦した時、どうしても解決できない問題に直面したのですが、とあるフォーラムで質問を投げかけたところ、数時間後には見ず知らずの海外のエンジニアから的確なアドバイスをもらい、無事に問題を解決できた経験があります。この時、改めて「個人の力が結集する」オープンソースの凄まじさを痛感しました。

2. コミュニティ主導のイノベーション

オープンソースハードウェアの進化を加速させているのは、間違いなくその背後にある活発なコミュニティです。営利目的ではなく、純粋な好奇心や課題解決への情熱によって集まった人々が、知識やアイデアを惜しみなく共有し、互いに協力し合うことで、驚くほど迅速に新しい技術や応用事例が生まれています。例えば、あるプロジェクトで公開された設計を、別の開発者が改善したり、全く新しい用途に転用したりすることは日常茶飯事です。私も、自分が開発した小さなセンサーモジュールの設計図をGitHubで公開したところ、数日後には世界中の数人からフィードバックが届き、そのうちの一人がより小型で効率的なバージョンを提案してくれた時には、心底感動しました。これは、既存の企業が閉じた環境で行う研究開発とは全く異なる、自由でスピーディーなイノベーションの形だと感じています。この開かれた場こそが、予期せぬブレイクスルーを生み出し、私たちの生活をより豊かにしていく原動力になっていると確信しています。

「シンプルさ」が創造する無限の可能性

テクノロジーの進化はとかく「多機能化」へと向かいがちですが、最近では「簡素化」という逆方向の動きが非常に注目されています。これは単に機能を減らすという意味ではなく、本当に必要なものだけを残し、それ以外の余計なものを削ぎ落とすことで、より本質的な価値や使いやすさを追求するという考え方です。私が初めて「ミニマルデザイン」のデバイスを手にした時、その洗練された見た目だけでなく、直感的な操作性に深く感銘を受けました。複雑な設定画面や、使いもしない機能が山ほど搭載されたデバイスに辟易していた私にとって、これはまさに目から鱗の体験でしたね。特にハードウェアの分野では、この簡素化が、製品の耐久性向上やコスト削減にも繋がり、結果としてより多くの人々が質の高いテクノロジーにアクセスできる道を開いています。最近では、スマートフォンに搭載されるカメラのレンズ数が減ったり、スマートウォッチのボタンが極限まで減らされたりする傾向がありますが、これらはまさに「シンプルさ」を追求した結果だと感じています。

1. 無駄を削ぎ落としたデザインの魅力

ハードウェアの簡素化は、見た目の美しさだけでなく、ユーザー体験を劇的に向上させる力を持っています。余計な要素がないからこそ、本当に重要な機能が際立ち、使い手の思考を妨げません。これは、まるで禅の世界に通じるような、本質を追求する美学だと私は感じています。例えば、私が愛用しているあるガジェットは、電源ボタンとたった一つの機能ボタンしかありません。初めて見た時は「これだけで本当に使えるの?」と半信半疑でしたが、実際に使ってみると、そのシンプルな操作性のおかげで、マニュアルを一切読まずとも直感的に使いこなすことができました。複雑な設定メニューを探し回る必要がなく、すぐに目的の機能にアクセスできるというのは、ストレスフリーで非常に快適です。また、部品点数が減ることで故障のリスクが減り、修理が容易になるというメリットも見逃せません。これは、製品寿命を延ばし、長期的な愛用を促す上で非常に重要な要素だと、個人的な経験からも感じています。

2. ハードウェアにおける「Less is More」思想

「Less is More(より少ないことは、より豊かなこと)」という言葉は、もともと建築やデザインの分野で使われてきた哲学ですが、これがまさにハードウェアの簡素化を語る上で欠かせない思想だと考えています。機能を詰め込みすぎず、本当にユーザーが必要とする価値にフォーカスすることで、かえって製品全体の魅力を高めることができるのです。これは、私が長年使い続けているオーディオ機器でも顕著に感じられます。最新の多機能モデルではなく、音質を追求するために余計な機能を全て削ぎ落としたシンプルなアンプやスピーカーは、使うたびにその本質的な性能の高さに驚かされます。多機能なデバイスは一見魅力的ですが、結局のところ、その機能のほとんどは使われることなく終わってしまうことがほとんどではないでしょうか。私は、本当に必要な機能に特化し、それを最大限に引き出すことこそが、これからのハードウェアデザインの鍵になると強く信じています。

環境と経済、二つの側面からの変革

オープンソースハードウェアとハードウェアの簡素化は、単なる技術トレンドに留まらず、私たちの社会システム、特に環境と経済のあり方に大きな変革をもたらす可能性を秘めていると私は見ています。使い捨て文化が根強く残る現代において、これらの動きは「ものづくり」の根幹を見直すきっかけを与えてくれると、実際にその現場に触れて強く感じています。製品が簡単に壊れたり、修理が高価だったりする現状は、資源の無駄遣いだけでなく、消費者の負担にもなっています。しかし、誰もが修理でき、アップグレードできるオープンなハードウェアは、この悪循環を断ち切る力を持っていると私は確信しています。以前、私が購入した海外製の少し変わった電子機器が故障した際、メーカー修理に出すには膨大な費用と時間がかかると知って途方に暮れていました。しかし、幸いにもその製品はオープンソースハードウェアの設計思想に基づいており、オンラインコミュニティで公開されていた回路図を元に、自分で部品を交換し、無事に修理することができたのです。この時の感動は忘れられません。

1. サステナブルなものづくりへの貢献

オープンソースハードウェアの設計は公開されているため、ユーザーは自分で修理したり、部品を交換したりすることが容易になります。これにより、製品の寿命が延び、結果として廃棄物の削減に貢献します。これは、環境負荷を低減し、持続可能な社会を実現するために非常に重要な要素です。また、簡素化されたハードウェアは、使用する部品点数が少なく、製造プロセスもシンプルになる傾向があります。これにより、資源の消費を抑え、製造時のエネルギー消費量も削減できる可能性があります。私が最近、自宅で使用しているスマートセンサーは、市販されているものと比べて明らかに少ない部品で構成されており、もし故障しても自分で直せるように設計されています。この安心感は、一度使ってみると手放せません。

| 特徴 | 従来の製品 | オープンソース&簡素化された製品 |

|---|---|---|

| 設計情報 | 非公開(企業秘密) | 公開(誰でも閲覧・利用可能) |

| 修理・改造 | 限定的、専門業者のみ | 容易、ユーザー自身で可能 |

| 部品入手 | メーカー依存、高価 | 汎用品、安価、他社製も利用可能 |

| 製品寿命 | 比較的短い(買い替え推奨) | 長い(修理・アップグレードで延長可能) |

| 環境負荷 | 高い(廃棄物、資源消費) | 低い(修理、再利用促進) |

2. 修理・アップグレードが当たり前の循環型社会

現在のリニアな経済モデル(生産→消費→廃棄)から、より持続可能な循環型経済への移行が世界的に求められています。オープンソースハードウェアとハードウェアの簡素化は、まさにこの循環型社会を実現するための強力なツールとなり得ます。製品が簡単に修理でき、必要に応じてアップグレードできるならば、私たちは新しいものを次々と購入する必要がなくなります。これは消費者の経済的負担を減らすだけでなく、地球全体の資源消費量を抑制することにも繋がります。想像してみてください。スマートフォンが故障しても、自分で基板上の部品を交換するだけで直せる未来。あるいは、古くなったパソコンのCPUだけを新しいものに交換し、性能を向上させられる未来。これは、単なる夢物語ではありません。オープンソースの理念と簡素化の追求によって、すでに現実のものとなりつつあります。私自身、壊れた電子レンジのタイマー部分を、オープンソースで公開されていたマイクロコントローラーと数個の部品で自作し、古い電子レンジを再び使えるようにした経験があります。この時、私は単に物を修理しただけでなく、持続可能な生き方そのものを体感した気がしました。

私が実際に体験したオープンソースの魅力

私がオープンソースハードウェアの世界に足を踏み入れてから、本当に多くの発見と感動がありました。机上の理論だけでなく、実際に手を動かし、試行錯誤する中で見えてきた「魅力」は、言葉では表現しきれないほどです。特に、自分のアイデアが物理的な形になり、それが実際に機能する瞬間は、何物にも代えがたい喜びがあります。以前、私は自分の部屋の温湿度を常にモニタリングし、データに基づいてエアコンを自動制御するシステムを構築したいと考えました。最初は市販のスマートホームデバイスを探しましたが、どれも自分の細かいニーズには合致せず、カスタマイズ性にも限界があると感じていました。そこで、オープンソースのマイクロコントローラーとセンサー、そして自分で設計した3Dプリントのケースを組み合わせて、一から自作することにしたんです。部品集めから始まり、回路を組んで、コードを書き、そして何度も試行錯誤を繰り返しました。途中、センサーが正確な値を返さなかったり、Wi-Fi接続が不安定になったりと、数え切れないほどの壁にぶつかりましたが、その度にオンラインコミュニティの助けを借りたり、自分でひたすら原因を探ったりして乗り越えてきました。

1. 個人のアイデアが形になる喜び

一番の感動は、やはり自分の頭の中で描いていたアイデアが、実際に目の前で動き出した瞬間でした。完成した温湿度センサーは、私の意図通りに正確なデータを収集し、それをクラウドに送信。設定した閾値に基づいてエアコンをオンオフする仕組みも完璧に機能しました。この時、「ああ、自分でもこんなに複雑なものを作れるんだ」という、達成感と自信がこみ上げてきました。既製品を買うのとは全く異なり、自分の手で一つ一つの部品を選び、組み立て、プログラミングすることで、そのデバイスへの愛着もひとしおです。まるで、自分の分身のような存在に感じられます。友人が私のスマート温湿度計を見て「これ、市販品みたいだね!」と言ってくれた時は、本当に嬉しかったですね。この経験を通じて、私は「不可能だと思っていたことでも、適切なツールと知識、そして情熱があれば、誰でも実現できる」ということを学びました。

2. 予期せぬトラブルから学ぶこと

もちろん、オープンソースハードウェアのDIYは、常に順風満帆というわけではありません。むしろ、予期せぬトラブルや失敗の連続です。回路がショートしたり、プログラムがフリーズしたり、思わぬバグに遭遇することも日常茶飯事です。しかし、これらのトラブルこそが、私にとって最高の学びの機会となっています。例えば、以前製作したロボットアームが突然動かなくなった時、最初はプログラムの問題かと思いましたが、配線を一つ一つ確認していくうちに、実は半田付けが甘かった箇所があることを発見しました。このような「なぜ動かないのか」を徹底的に追求するプロセスは、問題解決能力を飛躍的に向上させてくれます。書籍で学ぶ知識も重要ですが、実際に手を動かし、失敗し、そして自力で解決する経験こそが、真のスキルと自信を育んでくれるのだと、私の実体験から強く感じています。トラブルを乗り越えるたびに、以前よりも深くハードウェアの仕組みを理解できるようになり、次なる挑戦への意欲が湧いてくるのです。

未来を形作る個人の力と共創の価値

これからの社会は、画一的な製品が大量生産される時代から、個々人のニーズに完璧にフィットする、パーソナライズされた製品が求められる時代へと確実に移行していくでしょう。この大きな流れの中で、オープンソースハードウェアとハードウェアの簡素化が果たす役割は、想像以上に大きいと私は確信しています。以前は、自分の好みに合わせたガジェットが欲しいと思っても、特注品は非常に高価だったり、そもそも対応してくれるメーカーが少なかったりしましたよね。しかし、今では3Dプリンターとオープンソースの設計データがあれば、誰もが自宅で「自分だけのデバイス」を作り出すことが可能です。これは、単に製品を手に入れるという意味合いを超え、個人の創造性を最大限に引き出し、自己表現の手段を広げることにも繋がると、私は考えています。まさに、私が先日、飼っている猫のために、特定の時間になると自動で餌を少量ずつ与える、センサー付きの自動給餌器を自作した時のように。市販品では満足できなかった、うちの猫の食べ癖に完璧に合わせたカスタマイズができたのは、オープンソースハードウェアの恩恵以外の何物でもありません。

1. パーソナライズされたデバイスの台頭

私たちは、それぞれ異なるライフスタイルや趣味、そして身体的特徴を持っています。標準的な既製品ではカバーしきれない、きめ細やかなニーズが存在するのです。オープンソースハードウェアは、まさにこのニッチな需要に応える最高のソリューションを提供します。例えば、特定のアレルギーを持つ人のための空気清浄機、障害を持つ人々の生活を支援する補助具、あるいは特定のスポーツに特化したデータ計測デバイスなど、その応用範囲は無限大です。しかも、これらのデバイスは、コミュニティによって改良が加えられ、常に最新の状態に保たれる可能性を秘めています。私が体験した中で最も印象的だったのは、ある障がいを持つ方が、自身の身体に合わせてカスタマイズされたキーボードをオープンソースで公開し、それが世界中の同じような境遇の人々の助けになっている事例でした。これは、企業が利益を追求するだけでは生まれない、真に「人に寄り添う」テクノロジーの姿だと感じました。

2. 産業構造に与えるインパクトと新たなビジネスチャンス

オープンソースハードウェアの普及は、既存の産業構造にも大きなインパクトを与え始めています。これまでは、少数の大企業がハードウェア市場を寡占していましたが、設計が公開されることで、中小企業やスタートアップ、さらには個人でも、革新的なハードウェアを開発し、市場に投入することが容易になります。これにより、競争が促進され、消費者はより多様で高品質な製品を選べるようになるでしょう。また、ハードウェアの簡素化は、製造コストの削減やサプライチェーンの効率化にも貢献し、これも新たなビジネスチャンスを生み出す源泉となります。例えば、オープンソースハードウェアをベースにした製品のコンサルティング、カスタム製造、あるいは修理サービスなど、新しい形態のビジネスが次々と生まれています。私が実際に参加したスタートアップのピッチイベントでは、オープンソースのドローンをカスタマイズして特定の農業用途に特化したソリューションを提供する企業が、投資家から大きな注目を集めていました。これは、単に製品を売るだけでなく、「共創」の精神に基づいて価値を提供していく、未来型のビジネスモデルの一端だと感じました。

最後に

この旅を通じて、私はテクノロジーがもはや一部の専門家だけのものではなく、誰もが創造の喜びを味わえる開かれた世界へと進化していることを肌で感じました。オープンソースハードウェアと簡素化の潮流は、私たち一人ひとりの好奇心と情熱が、未来を形作る大きな力となることを示しています。ぜひ皆さんも、この「作る」楽しさ、そして「共有する」喜びを体験してみてください。きっと、新たな発見と感動が待っているはずです。この記事が、皆さんの次なる一歩を踏み出すきっかけとなれば、こんなに嬉しいことはありません。

知っておくと役立つ情報

1. まずはArduinoやRaspberry Piのような手軽な開発ボードから始めるのがおすすめです。多くのチュートリアルが公開されており、すぐに動くものが作れます。

2. わからないことがあれば、臆せずオンラインコミュニティやフォーラムで質問してみましょう。世界中の仲間がきっと助けてくれます。

3. 3Dプリンターがあると、カスタムケースや機能部品を自分で作れるようになり、プロジェクトの幅が格段に広がります。

4. 最初から複雑なものを作ろうとせず、LEDを点滅させたり、簡単なセンサーの値を読み取ったりするような、小さなプロジェクトから成功体験を積むことが大切です。

5. 失敗は学びの宝庫です。トラブルに直面しても諦めず、なぜそうなったのかを突き詰めることで、より深い知識と問題解決能力が身につきます。

重要ポイントの整理

オープンソースハードウェアは、誰もが「作り手」としてテクノロジーに参加できる時代を拓いています。これは設計情報が公開されることで、個人のアイデアが形になり、コミュニティ主導のイノベーションを加速させます。また、ハードウェアの簡素化は、無駄を削ぎ落とすことでユーザー体験を向上させ、製品の耐久性や修理のしやすさを高める「Less is More」の思想に基づいています。これら二つの潮流は、製品寿命の延長や廃棄物削減に繋がり、修理やアップグレードが当たり前になる循環型社会への貢献も期待されています。個人的なものづくりの喜びから、産業構造へのインパクトまで、その可能性は無限大です。

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: オープンソースハードウェアって、正直最初は専門的すぎて自分には関係ないかなって思ってました。でも、実際にその面白さに触れてみて、どんな点に一番魅力を感じましたか?

回答: いやぁ、本当にそう思いますよね!私も最初は「プログラマーとかエンジニアの世界の話でしょ?」って構えてたんですけど、実際に触れてみたら全然違ったんですよ。一番グッときたのは、「誰でも作れる、誰でも直せる」っていう、あの自由な発想そのもの。既存の枠にとらわれず、「これ、自分でちょっと改良してみようかな?」とか、「この部分、もっとこうしたら便利になるんじゃない?」って、自分の手で自由にカスタマイズできる感覚が最高なんです。それに、困った時はネット上のコミュニティでヒントをもらったり、逆に自分が誰かの役に立てたりする。モノ作りを通して、人と繋がれる温かさも感じられるのが、個人的にはすごく魅力的なんですよね。

質問: ハードウェアの簡素化って、単に小型化したり機能を減らしたりすることと、どう違うんですか?未来のトレンドとして重要だというお話でしたが、もう少し詳しく教えてください。

回答: そうそう、ここがね、すごく大事なポイントなんです!単に小さくするとか、機能を削るだけじゃないんですよ。私が感じたのは、「本当に何が必要なのか?」っていう本質的な問いを突き詰めることなんです。例えば、今のスマートフォンって多機能すぎて、正直、私なんか使いこなせてない機能がたくさんあるんですよね。でも、簡素化されたハードウェアって、まるで昔ながらのお気に入りの道具みたいに、本当に必要な機能だけが厳選されてて、無駄がない。だからこそ、直感的で使いやすいし、もっと言えば愛着が湧くんです。環境負荷の低減にも繋がるし、誰もがアクセスしやすいように、もっと身近で、もっとパーソナルな道具になっていく流れだと私は捉えています。使えば使うほど、その良さがしみじみとわかる、そんな世界観なんですよね。

質問: オープンソースハードウェアやハードウェアの簡素化といったトレンドが、これから私たちの生活や産業に、具体的にどんな影響をもたらすと考えていますか?

回答: これはもう、確実に私たちの日常を、そして産業の形そのものを大きく変えるって確信してるんです。想像してみてほしいんだけど、例えば、これから家の中のいろんな家電が、私たちのライフスタイルや気分に合わせて、もっと柔軟に、もっと細やかにカスタマイズできるようになるんですよ。朝起きて、その日の体調に合わせて照明の色が変わったり、コーヒーメーカーが自動で最高の状態で淹れてくれたり。もし何か壊れても、自分でサッと直したり、もっといい部品が出たら気軽に交換したりできる。そうすれば、新しいものをどんどん買う必要がなくなって、一つ一つのモノに愛着を持って長く使う、そういう「循環型」の暮らしが当たり前になるんじゃないかな。産業側も、大量生産・大量消費から、個々のニーズに合わせた少量多品種生産、そして修理やアップグレードを前提としたサービス提供へとシフトしていくはずです。私たち一人ひとりが、もっとモノとの関係を主体的に築けるようになる。そんな未来が、本当に楽しみで仕方ないんです!

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

하드웨어와 하드웨어 간소화 – Yahoo Japan 検索結果